| '08/02/24 | ||

| その1 |  |

その時の気分でどんどん製作アイテムを増やしている訳ですが、既に収拾不能な状態になっているので、やけくそで(?)こいつも作ってしまいましょう。キット自体は普通のFD3Sなので、今まで何度となく製作してきたアオシマ製FDの製作ポイントを紹介しつつ進めていこうと思う。 この勢いのあるうちに何とか完成させたいと思うのだが、果たしてどうなるのか? |

| その2 |  |

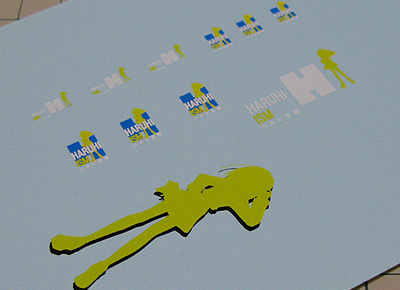

このキットの最大且つ唯一の売りである大判デカール。説明書を見てみると、部品請求した場合このデカールだけで1800円!失敗は許されない・・・。 |

| その3 |  |

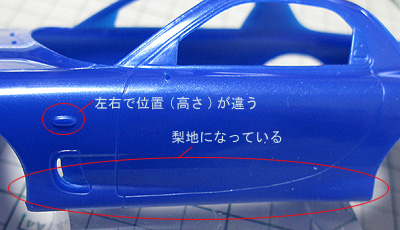

では、ボディからチェックしていきましょう。アオシマのFDは実車同様、耐チッピング塗装のディティールが再現されており、写真のように下側が梨地になっている。 またサイドのウインカーの高さ位置は明らかに設計ミスで、左側が高くなっている。 |

| その4 |  |

サイドのウインカーは、ボディ塗装の際に邪魔になるのと、左右で位置が違うこともあるため削り取り、ピンバイスで位置確認用の穴を開けておく。 |

| その5 |  |

ボディ全体に600番の耐水ペーパーをあて、パーティングラインを消しておく。因みにボディ下側の梨地部分もこの時点で削って平滑にする。この梨地部分を削るのは模型的には無い方がスッキリ見えるという個人的な判断。「リアル派」はそのままでも良いと思う。この辺は各自の好みですね。 |

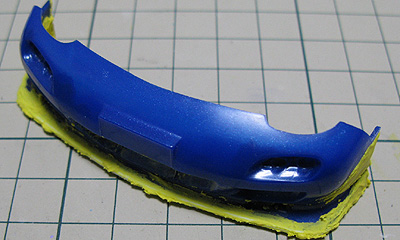

| その6 |  |

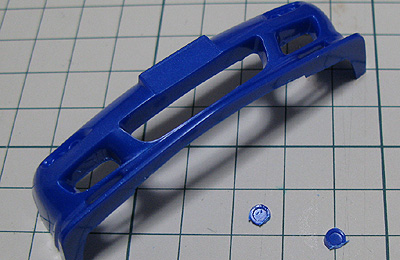

続いてフロントバンパー部分の処理。先ずは一体成型になっているフォグランプを切り離す。 |

| その7 |  |

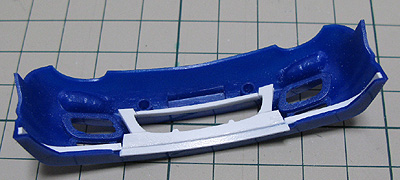

中央の開口部の厚みが足りない感じなので、裏側からプラ板を貼り付ける。恒例の「あつあつ攻撃」の前準備です。 |

| その8 |  |

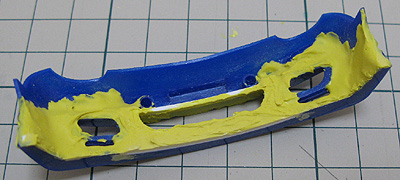

その後、ポリパテを盛り付けて全体の厚みを増す。使用しているポリパテはワークアソシエイションの「モリモリ」。自分の場合1Kg缶を購入し、塗料のスペアボトルに小分けして使用している。 |

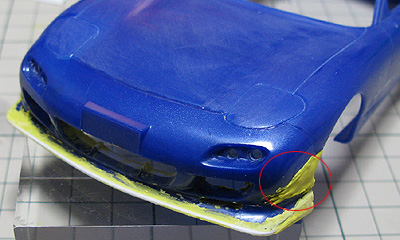

| その9 |  |

実車に忠実かどうかは分からないが、模型的見栄えを考慮し、チンスポイラーを大型化することにする。先程と同様、プラ材(工作のし易さからエバーグリーンのプラ材が便利)を貼り付ける。 |

| その10 |  |

そして、ポリパテを盛り付けてプラ材との段差を埋める。 |

| その11 |  |

フロントバンパーの大体の工作が済んだところで、ボディと接着。実車では写真の赤丸の部分はふっくらと盛り上がっているような感じなので、この部分にもポリパテを盛っておく。 |

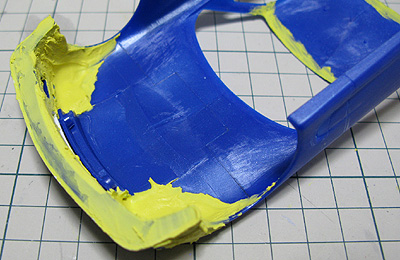

| その12 |  |

ボディの裏側からもポリパテを盛り付けて、ライト部分を中心に補強しておく。また、ルーフの裏側はプラが薄くなっているところがあるので、この部分にもポリパテを盛り付けておく。 |

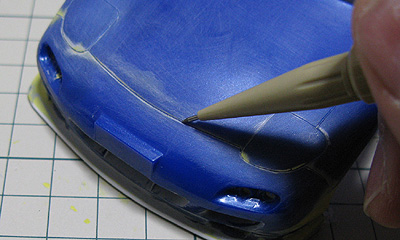

| その13 |  |

フロントバンパーとボディとの接着部分には段差ができるのでペーパーで平滑にし、更に溶きパテ(タミヤパテをラッカーシンナーで溶いたもの)を塗って表面の段差をチェックしていく。この作業を何度か繰り返し、徐々に表面を整える。 |

| その14 |  |

埋まった分割線はケガキ針で彫り直す。因みにドアやリアハッチ、給油口等、ボディ全体にある分割線も同様に深く彫り直しておく。 |

| その15 |  |

ドアミラーの取り付け箇所もポリパテで埋めておく。写真には撮っていないが、この後表面を平滑にし、ピンバイスで取り付け用の穴を開けておく。 |

| その16 |  |

ドアミラー側には真鍮線を通し、可倒式のための分割線も入れておく(写真は分割線を入れる前の状態)。 |

| その17 |  |

続いてボディ全体にサーフェイサーを吹き付けた後、ペーパーで表面を平滑に整えていく。特にボンネット部分にはバリエーション展開のための金型分割線があるため、入念に処理しておく。表面処理が済んだ後は、最後にもう一度サーフェイサーを吹いておく。これでボディの下地処理は完了。 |

| その18 |  |

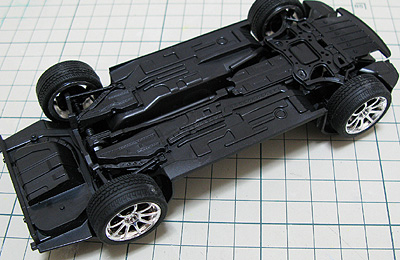

ボディの下地処理がひと段落したところで、シャシの工作に着手。このキットは車高調整をしなくても特に問題ない。因みにFDのシャシはボディと同色であるが、面倒なので黒のまま。無塗装でも良いのだが、一応黒を軽く吹いておく。 |

| その19 |  |

タイヤは中心部にバリが出ているので、ニッパーで丁寧に切り取っておくと良い。 |

| その20 |  |

内装も特に手を加えずキットのまま。シート部分は裏表を貼り合わせるようになっているが、合いがあまり良くないので接着箇所や押し出しピン痕にポリパテを盛っておく。 |

| その21 |  |

ボディの下地処理も大体終わったのでシャシと組み合わせてみた。特に問題ないでしょう。ボディ色をどうするか迷いますね〜。 |

| '08/03/23 | ||

| その22 |  |

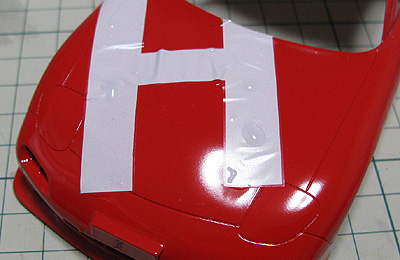

ボディ色は色々迷った結果、赤に決定。使用した塗料はクレオスの新色、ハーマンレッド(GX3番)。メーカーの謳い文句通り、発色、隠ぺい力共に申し分なしですね。 |

| その23 |  |

さて、いよいよデカールを貼っていきましょう。デカールは結構薄いので、マークソフターはなるべく使わず、慎重に作業を進めていく。 |

| その24 |  |

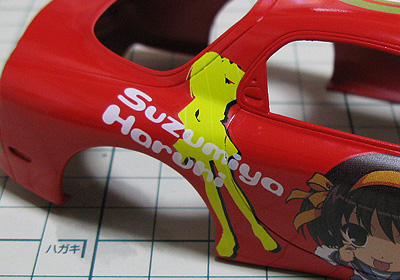

おぉ!デカールを貼って急に「痛く」なってきましたね。大判デカールはボディへの密着性も良く意外と(?)貼り易かった。慎重に作業すれば初心者でも何とかなるんじゃないかな? |

| '08/03/31 | ||

| その25 |  |

キットに付属のデカールで赤色の箇所はボディ色と重なって目立たないため、色を変えて自作してみた。 |

| その26 |  |

ボディに貼るとこんな感じ。これでデカール貼りは完了。後はいつものようにクリアを吹いて研ぎ出しを行う。 |

| '08/04/06 | ||

| その27 |  |

ここでちょっと寄り道。BOMEX RX-7のブラックバージョン。こちらもボンネットとドアの「BOMEX」デカールを自作。ボディカラーは黒の上からパールを吹いてみたのだが、黒御影石のような妙な仕上がりになってしまった(まるで墓石なんですけど)・・・。ま、いいか。 |

| その28 |  |

さて、クリア塗料の厚吹き後、耐水ペーパーによる研ぎ出しを行いデカールとの段差を無くしていく。粉を吹いた様に白くなっているが、これは研ぎ出した後に乾いたクリア塗料。使用する耐水ペーパーの手番は人によって違うと思うが、自分の場合、最初は1500番、仕上げに2000番を使用している。時間は掛かるが、粗めのペーパーを使うよりデカールを削り取ってしまうリスクは低減できる。 |

| その29 |  |

ざっと研ぎ出しが終わったら中性洗剤を使用して水洗いを行う。研ぎ出した後のボディ表面は写真のような艶無し状態になっている。この後、仕上げに再度クリアを薄く吹き付け、コンパウンドで磨けばボディの塗装は完了となる。 |

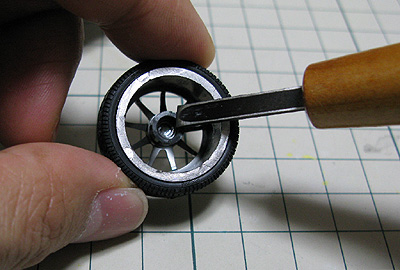

| その30 |  |

写真がいきなり飛ぶが、このキットはそのままタイヤを組み付けると後輪がフェンダーから若干はみ出してしまう。そこで写真のように彫刻刀(平刀)でホイール裏側の軸を削り、タイヤがフェンダーより奥に収まるようにする。 |

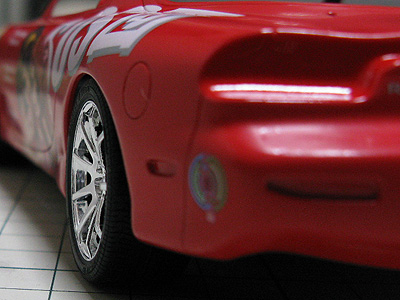

| その31 |  |

ボディとシャシを合体し、タイヤを取り付けると、このような感じになる。まあ、良い感じでしょう。 |

| '08/04/30 | ||

| その32 |  |

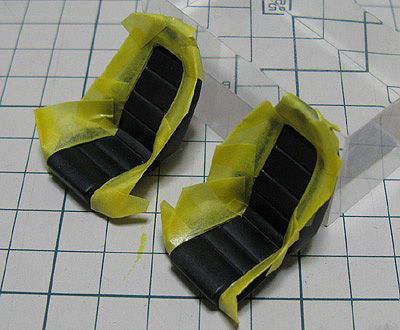

ボディの仕上げをしつつ内装を仕上げていく。先ずはシートの塗装。塗り分け部分に沿って細切りのマスキングテープを貼ってから・・・ |

| その33 |  |

さらに周囲をマスキングし、 |

| その34 |  |

グレーを吹き付けてマスキングテープを剥がして完了。マスキング作業に15分、吹き付けは数十秒・・・。このマスキングテープを剥がす時の「快感」のためにやっているようなもんですね(違うか・・・)。 |

| その35 |  |

インパネ、後席の塗装後、付属のデカールを貼って内装の工作は完了。拘る人はデカール部分にタオル地のような表現をすると、より「らしく」なると思う(自分はあまり拘りが無いので、そのままです)。 また余ったデカールをダッシュボードに貼り付けてみた。 |

| その36 |  |

続いてガラスパーツの塗装。このパーツはフロントの黒縁(梨地)部分が大きいため、塗装前にコンパウンドで磨いて平滑にしておく。写真のように綿棒の先にコンパウンドを付けて磨くとやり易い。 |

| その37 |  |

写真に撮り忘れてしまったが、黒縁部分の幅はボディに合わせながら調整してマスキングを行う。黒縁部分の塗装後、タミヤカラーのセミグロスブラックを使用し、面相筆にて角を丸く塗装しておく。 |

| その38 |  |

リア部分。キット付属のデカールではセリフが入っているのだが、何か変な感じなので自作デカールに変更した。 |

| その39 |  |

ガラスパーツとボディを合体(仮留め)。写真では分からないが、キット付属のデカールは隠蔽力が弱く、特に白の箇所は角度によってピンク色掛かって見える。今度作るときは何らかの対策をした方が良さそう(←また作るんですか?)。 |

| '08/05/24 | ||

| その40 |  |

さて、ホビーショーへの出品も終わったので後追い記事を書いていきましょう。 フロントウインドウ部分には急遽写真のようなロゴデカールを作成し貼り付けてみた。少し変化が出てなかなかいい感じ。 |

| その41 |  |

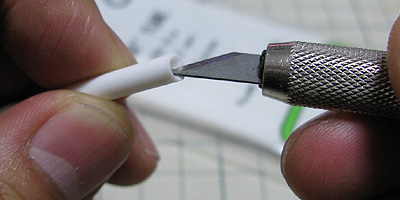

マフラーエンドは5mmのプラパイプに変更。縁はカッターで薄く削り込んでおくと雰囲気が出る。 |

| その42 |  |

最後の工作はフロントのフォグランプ。ボディと一体成型になっていたパーツは使用せず、エバーグリーンのプラパイプ(4mm)を使用する。 |

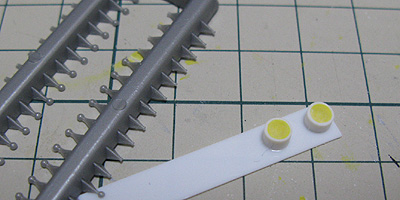

| その43 |  |

先ずは縁の部分をカッターで薄く削り込む。 |

| その44 |  |

続いてプラパイプを適当な長さにカットしプラ板に貼り付けた後、ポリパテを凹んだカタチに盛る。ポリパテ成型後はプラ板から切り離してWAVEの丸リベットを中心部に接着する。 |

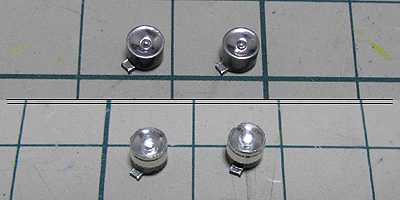

| その45 |  |

クレオスのメッキシルバーで塗装(上写真)し、レンズパーツと合体して完成(下写真)。因みにレンズパーツはメタルックをテープ代わりにして周囲に巻き付けた。この後、周囲を黒く塗装しておく。 |

| その46 |  |

ボディに接着した状態を裏からみたところ。 |

| その47 |  |

表からみるとこんな感じ。実は接着剤がはみ出したりして結構汚くなってしまったのだが、パッと見は分からないのでそのままで行きましょう(どうせ修復不可能だし)。 |

| その48 |  |

そんなこんなでようやく完成。デカール貼りがなかなか楽しかったですね。また色違いのバリエーション展開なんかも面白そう・・・。 |